Littérature arabe et traduction

Des élèves des lycées Montgrand et Marie Curie parlent littérature arabe et traduction avec Richard Jacquemont, enseignant-chercheur en langue et littératures arabes modernes.

Des élèves des lycées Montgrand et Marie Curie parlent littérature arabe et traduction avec Richard Jacquemont, enseignant-chercheur en langue et littératures arabes modernes.

Si quand on parle de thèse en littérature anglophone, la plupart des gens pensent à Jane Austen ou Shakespeare, c’est d’un autre type de littérature que Florent Da Sylva est venu nous parler. En 180 secondes, il nous embarque dans son sujet de thèse sur les ressorts narratologiques et stylistiques de la Young Adult Fiction.

Lorène est jeune chercheuse en écologie. Native du Var et habituée dès petite aux randonnées, à la nature et à la terre, elle travaille aujourd’hui dans les Calanques et s’intéresse au rétablissement des sols pollués par les métaux lourds grâce aux plantes et aux organismes invisibles du sol. Découvrez son parcours !

Ludmila est jeune chercheuse en création artistique. Depuis toujours baignée dans l’art sous toutes ses formes, c’est tout naturellement qu’elle décide de l’étudier. Quelques années plus tard, elle travaille sur les jeux vidéo, parfois considérés comme des formes d’art. Elle s’intéresse aux effets du son et de la musique sur les joueurs. Découvrez son parcours !

Les résidus de l’extraction de l’aluminium dans la bauxite forment la boue rouge, riche en certains métaux utilisés dans les nouvelles technologies. Luis Alberto Macias Perez, jeune chercheur espagnol à Aix-Marseille Université, travaille sur la revalorisation de ces déchets qui, à l’heure actuelle, sont placés dans des décharges à ciel ouvert.

Lisa est jeune chercheuse en microbiologie marine. Elle étudie les micro-organismes qui peuplent les océans et notamment la bactérie P. phosphoreum ANT-2200. Cette bactérie est bioluminescente, elle crée sa propre lumière. Découvrez son portrait !

Claudine est jeune chercheuse en droit. Elle étudie les enjeux juridiques de l’ouverture du capital des pharmacies, c’est-à-dire la possibilité pour des investisseurs d’injecter de l’argent dans une pharmacie et de devenir des associés. Découvrez son portrait !

Comment démontrer que les formes à largeur constante ont toutes le même périmètre ? Ce n'est pas le type de preuves que les mathématiciens écrivent tous les jours mais elle est si jolie que c'est le genre d'argument qui les inspire. Découvrez là en treize minutes.

Vous avez 3 minutes ? Ou plutôt 12 x 3 minutes ? Le temps de découvrir 12 sujets de recherche contés en 180 secondes par des doctorant·e·s d'horizons différents mais qui ont à cœur de partager leur recherche !

300 chercheurs dans le monde travaillent sur les émotions des machines. Mais qu’est-ce qu’une émotion pour un ordinateur, un robot ou un avatar qui ne raisonne qu’en 0 et 1 ? Comment inculquer la tristesse ou la joie aux machines ? Peut-on créer des robots empathiques ? Doit-on en avoir peur ? Et quel est notre rôle à nous, en tant qu’utilisateur ?

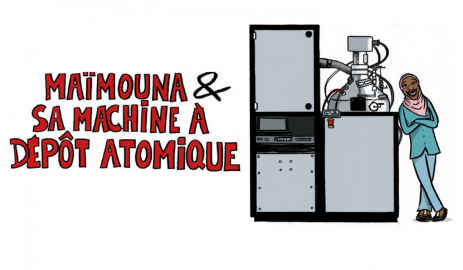

Comment faire pour que l’énergie solaire coûte moins cher ? Utiliser des cellules organiques. Mais ces cellules sont plus fragiles, comment les protéger ? Demandez à Maïmouna, qui nous présente sa machine à dépôt atomique !

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on n’attrape la grippe qu’en hiver ? Aissatou Bailo Diallo, elle, en a eu assez de se poser la question et a décidé de trouver la réponse. En 180 secondes, elle nous embarque dans son sujet de thèse sur les mécanismes d’implication du rythme circadien dans la réponse de l’hôte à l’infection.

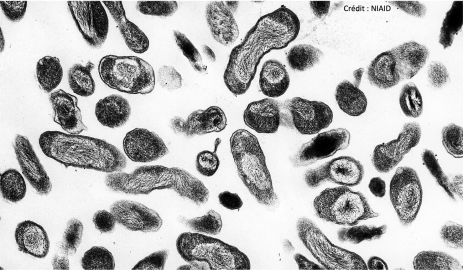

Ikram Omar Osman nous parle, simplement, d’une bactérie, Coxiella burnetii, qui sème la zizanie dans notre organisme. En 180 secondes, elle nous embarque dans son sujet de thèse sur l’infection par cette bactérie et ses conséquences.

Vous êtes enseignant·e et souhaitez réaliser un hologramme devant ou avec vos élèves ? Une mallette holographique est à votre disposition.

Vous êtes enseignant·e et souhaitez faire de la musique avec vos élèves ? Une mallette musicale est à votre disposition.

Manon est jeune chercheuse en psychologie. Intéressée par beaucoup de métiers, son désir d’aider les autres la pousse vers la psychologie. Aujourd’hui encore, c’est ce qui la motive, elle cherche à aider les personnes adultes avec autisme à trouver et conserver un emploi en étudiant les représentations communes de ce trouble. Découvrez son parcours !

Marelle du médicament, légo mutant, memory des cellules, parcours handisport... Pour mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et mieux inclure les personnes handicapées au quotidien, des fiches pédagogiques ont été imaginées pour apprendre en s'amusant.

Marie est jeune chercheuse en écologie. Adolescente, elle s'intéresse à plusieurs matières mais ne sait pas vraiment quelle voie choisir après le bac. Quelques années plus tard, la voilà jeune chercheuse et s’intéresse aux végétaux menacés par le réchauffement climatique et aux solutions de replis qui s’offrent à eux au sein du paysage. Découvrez son parcours !

Marina est jeune chercheuse en mathématiques et en informatique. Fille de comptable, sa famille la voyait embrasser la même carrière. Finalement devenue chercheuse, elle travaille à reconstituer des sons perdus ou détruits dans des enregistrements audio grâce à des algorithmes et des programmes informatiques. Découvrez son parcours !

Marine est jeune chercheuse en neurosciences. Petite, elle se rêve astronaute. Au lycée, elle s’imagine médecin. Finalement, elle se retrouve chercheuse et s’intéresse à l’implication de la proprioception, c’est-à-dire les informations que les muscles envoient au système nerveux, dans le développement et la maturation de ce système. Découvrez son parcours !